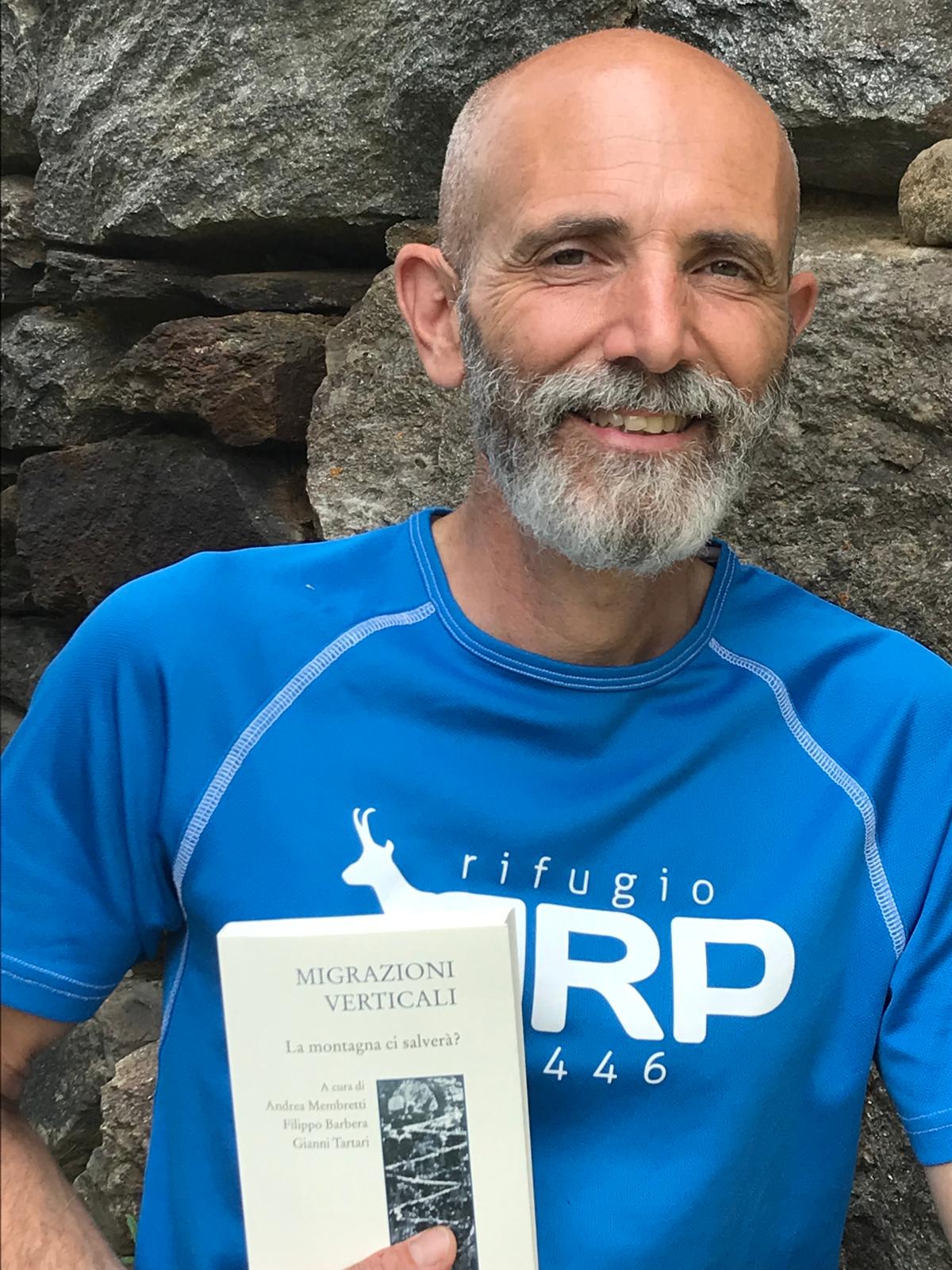

La montagna non ci salverà se prima non salviamo la montagna. Questi giorni di caldo oppressivo eccezionalmente superiore alla media hanno innescato in tanti il desiderio di vivere in zone più verdi, periferiche e in quota, definite “aree interne”. Una riflessione che è stata già lanciata, e indagata, dagli autori del libro “Migrazioni verticali” edito da Donzelli. Il volume è stato curato da Andrea Membretti, Filippo Barbera e Gianni Tartari. Andrea Membretti è dottore di ricerca in Sociologia, è tra i fondatori di Riabitare l’Italia e insegna Sociologia del Territorio all’Università di Pavia.

Andrea Membretti, ma le aree interne sono veramente destinate all’abbandono come ormai comunemente si pensa e si crede?

Parto commentando i dati del rapporto di Uncem, Montagna 2025, e quelli che abbiamo raccolto nella ricerca del volume “Migrazioni verticali”. Il bacino di analisi di riferimento ci dice che c’è un fenomeno di ripopolamento particolarmente diffuso in diverse zone del Paese. Lì sta accadendo il contrario rispetto al collasso delle aree interne, soprattutto quelle remote. Il punto politicamente critico è la tendenza ad abbandonare le aree, a disinvestire.

Non tutte le aree interne sono uguali però.

Certo, ci sono situazioni disomogenee. Alcuni territori registrano arrivi importanti e magari accanto a questi ce ne sono altri in continua decrescita. Si spinge verso il ripopolamento, il ritorno, il reinsediarsi, anche grazie al l turismo, ma non accade in tutti i Comuni. Alcuni territori sono in fase di abbandono rispetto ad altri. Il ‘Bando borghi’ fatto dal governo precedente ha prodotto su 20 comuni italiani un investimento molto forte che ha generato ulteriori dinamiche di ripopolamento, ma non si è posto il problema di ciò che è successo in comuni circostanti dove invece aumentano le sperequazioni e le distanze. A cerchi concentrici non ne beneficiano gli altri. Il tema dell’abbandono programmato mette in luce qualcosa che noi già sappiamo, cioè che non si possono salvare tutti i territori nella logica del ripopolamento e della restanza. Perché non ci sono risorse, flussi, attenzioni e spostamento delle persone verso tutti questi luoghi. Alcuni sono attrattivi, altri meno.

C’è una differenza anche fra le aree del nord e quelle del sud?

Abbiamo visto più capacità attrattiva delle località nel centro nord rispetto al sud e alle isole, poi però ci sono casi di ripopolamento e attrattività interessanti anche nell’Appennino meridionale e in Sicilia. Ci sono divari nord – sud che portano a dire che si abbandona il sud. Mi chiedo: quali politiche potrebbero portare ad un progressivo ripopolamento della totalità dei paesi italiani? Guardando le dinamiche demografiche con i dati Istat e il calo del flusso verso le aree interne pensare che si possano avere politiche di incremento della popolazione – e teniamo presente che non basta il mantenimento della popolazione anziana – per salvare i comuni delle aree interne finanziando politiche di ripopolamento diffuso è un’impresa impossibile. Sappiamo che molte aree del paese sono soggette allo spopolamento perché l’Italia è un Paese che vive queste tendenze.

Il vostro libro vuole racconta questo fenomeno da un punti di vista più speranzoso e realistico. Come è nato?

Nasce dal fatto che c’è attenzione alla montagna con qualità della vita e smartworking. È un background condiviso anche in letteratura. Oggi emerge ancora di più con la variabile climatica. Ci avevamo visto giusto, ma era già evidente qualche anno fa. L’aumento delle temperature può contribuire a provocare lo spostamento della gente dalle città alle montagne. Nella montagna intorno alla pianura padana abbiamo notato questo fenomeno e interpellato un campione di abitanti delle principali città da Torino a Venezia, analizzando dove c’è la tendenza a muoversi verso le montagne. Il cuore della ricerca è stato indagare la disponibilità delle persone a spostarsi e il dato fondamentale prima dell’estate già torrida del 2023 era che il 30% dei rispondenti guardavano alla montagna come rifugio climatico ambientale. È il dato principale che emerge dalla ricerca. Nel contempo in quelle zone si vivono eventi estremi e la montagna presenta problematiche che con la pressione antropica sono molto difficili da gestire: fragilità idrogeologica, frane e altri fenomeni. Non sono così tanti quelli raggiungibili e vivibili dove possono indirizzarsi le persone. Alle persone interessa più la connessione, la qualità del luogo, il clima la possibilità di vivere e abitare a prezzi accettabili.

L’associazionismo, il terzo settore e il volontariato giocano un ruolo decisivo?

La presenza di un tessuto sociale attivo è molto importante per l’attrattività dei luoghi della montagna, perché non sia solo indirizzata alle risorse economiche ma anche alla qualità della vita. La presenza di una vitalità socioculturale è attrattiva, in particolar modo per i giovani. Non solo relativamente agli enti del terzo settore, ma spesso alle forme di cultura e impegno del territorio diffuso e magari non istituzionalizzato. C’è un grande utilizzo da parte dei giovani delle aree interne. Il terzo settore è variegato, ma la domanda è: cosa fanno e cosa possono fare gli enti che hanno capacità di spesa o intervento sul territorio? Su questo gli enti più grandi sono meno presenti, di più le piccole realtà locali che fanno molto e fanno sentire accolti i nuovi abitanti. Anche le fondazioni promuovono progetti e finanziamenti in questo senso. Le cooperative di comunità e le comunità energetiche sono due progettualità importanti. Le green community sono uno strumento di rilancio del territorio.