La chiamano attivista, ma lei si definisce “facilitatrice di comunità”. Ogni sabato pomeriggio, guida un gruppo di coetanei in un laboratorio di progettazione partecipata in una piazza di periferia. Nessuna sede associativa, nessuna tessera da firmare. Eppure, lì, accade qualcosa che ha tutto il sapore del volontariato: ascolto, cura, costruzione di legami. Intorno a lei, ragazze e ragazzi che non sempre si riconoscono nella parola “volontario”, ma che agiscono con passione per il bene comune. Che cambiano le città, a volte senza saperlo. Che cercano spazi più aperti, linguaggi nuovi, alleanze più fluide. E ci ricordano che il volontariato non è mai stato una forma sola.

Il volontariato sta cambiando. Non sparisce, ma evolve. Accanto ai modelli associativi classici, prendono forma nuove identità dell’impegno civico: più mobili, ibride, temporanee ma non per questo meno efficaci o significative. Dai volontari digitali che offrono tempo e competenze via piattaforme online, ai giovani in servizio civile che vedono nell’esperienza un’occasione formativa; dai gruppi informali che riattivano i quartieri, ai facilitatori sociali che animano comunità complesse, fino agli attivisti ambientali, ai volontari “eventuali” e ai nuovi cittadini che partecipano senza aderire. In questo scenario in trasformazione, emergono domande profonde: chi sono i nuovi protagonisti del volontariato? Come stanno riscrivendo il significato stesso dell’impegno? E soprattutto: gli enti del Terzo settore sono pronti ad accoglierli, dialogare, cambiare?

Chi sono i nuovi volontari? Cinque profili fuori dagli schemi

In un’epoca di impegni frammentati e identità fluide, il volontariato non ha più un solo volto. Ecco cinque profili-tipo che raccontano il cambiamento in corso.

📱 Il volontario digitale

Chi è: Serena, 27 anni, social media manager.

Cosa fa: dona il suo tempo curando la comunicazione di una piccola associazione ambientalista, completamente da remoto.

Come si attiva: progetti a tempo, attività da casa, skill-based volunteering.

Cosa cerca: impatto visibile, coerenza con i propri valori, flessibilità.

🏙️ Il rigeneratore urbano

Chi è: Amir, 31 anni, urbanista.

Cosa fa: fa parte di un gruppo informale che ha trasformato un’area dismessa in un orto comunitario.

Come si attiva: azioni collettive spontanee, spesso fuori da strutture organizzate.

Cosa cerca: appartenenza, impatto locale, relazioni di prossimità.

🌍 L’attivista intermittente

Chi è: Giulia, 24 anni, studentessa

Cosa fa: partecipa a manifestazioni, campagne online, iniziative solidali, ma senza un legame continuativo con un’associazione.

Come si attiva: quando sente un’urgenza, un’identificazione, un richiamo valoriale.

Cosa cerca: autenticità, risonanza emotiva, libertà.

Il facilitatore sociale

Marco, 29 anni, educattore in formazione

Cosa fa: anima percorsi partecipativi in quartiere per costruire reti tra abitanti.

Come si attiva: in progetti ibridi tra sociale, educativo e comunità.

Cosa cerca: ascolto, relazioni, trasformazione condivisa.

🎓 La volontaria per scelta (non per caso)

Chi è: Hafsa, 21 anni, in servizio civile presso una cooperativa sociale.

Cosa fa: supporta progetti con famiglie migranti.

Come si attiva: in percorsi strutturati che formano e restituiscono.

Cosa cerca: crescita personale, cittadinanza attiva, orizzonti professionali.

Nessuno di loro usa con disinvoltura la parola “volontario”. Ma tutti agiscono, scelgono, partecipano. Con tempi diversi, strumenti diversi, bisogni diversi. E lo fanno fuori dai confini che per decenni hanno definito l’identità del volontariato organizzato.

Volontari in calo? O forme in trasformazione?

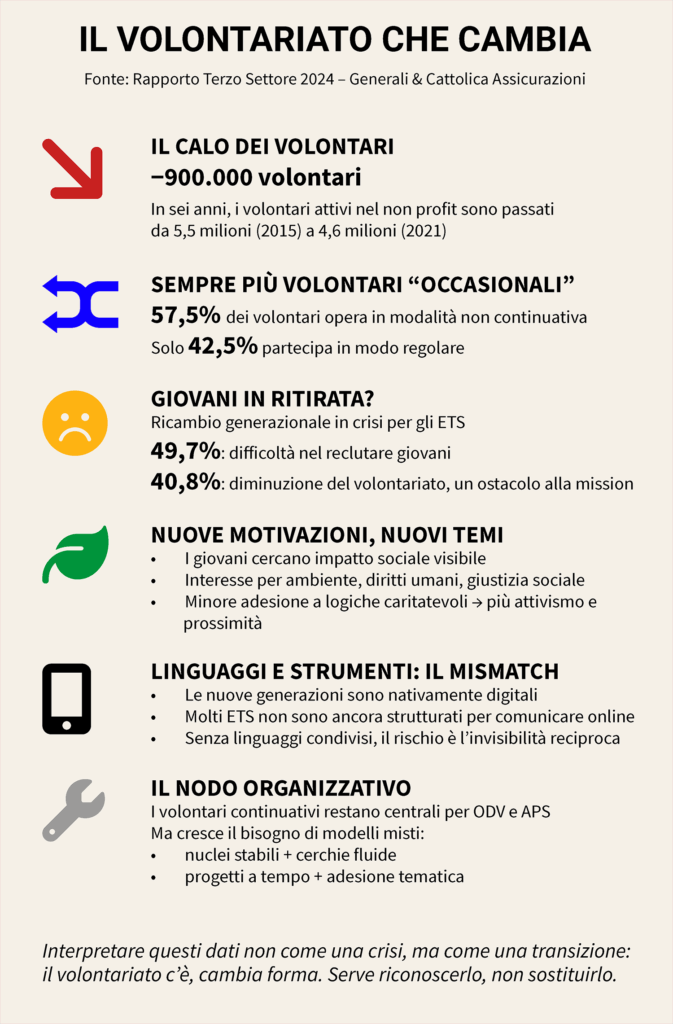

A prima vista, i numeri raccontano una crisi. In sei anni, secondo l’Istat, l’Italia ha perso oltre 900 mila volontari nelle organizzazioni non profit, passando da 5,5 milioni nel 2015 a 4,6 milioni nel 2021. Ma sarebbe sbagliato fermarsi qui. Come evidenzia il Rapporto Terzo Settore 2024, curato da Generali e Fondazione Cattolica con il contributo di CSVnet, più che un declino, siamo di fronte a una ridefinizione profonda delle forme di impegno.

Il dato forse più rivelatore riguarda la modalità di partecipazione: il 57,5% dei volontari oggi agisce in modo occasionale. È un cambiamento che spiazza le organizzazioni abituate a contare su presenze regolari e ruoli stabili, ma che fotografa con esattezza il tempo che viviamo: liquido, frammentato, affollato di impegni e incerto. Anche i giovani faticano sempre più a garantirsi una presenza continuativa: tra i 14 e i 34 anni, la partecipazione gratuita alle attività nelle associazioni è calata in tutte le fasce d’età. Ma attenzione: non è venuta meno la voglia di partecipare. Lo dimostrano le grandi mobilitazioni spontanee, come quelle durante l’emergenza Covid-19 o le recenti alluvioni in Emilia-Romagna. La spinta alla solidarietà è viva, cambia solo linguaggio, canali e tempi.

Eppure, il mismatch tra questa nuova domanda di impegno e l’offerta organizzativa resta forte. Quasi la metà degli ETS (49,7%) segnala come molto limitante la difficoltà nel reclutare giovani, e oltre il 40% lamenta una riduzione della forza volontaria attiva. C’è anche chi (il 52,3%) attribuisce la responsabilità a una “mancanza di vocazione” nei giovani. Un’interpretazione che rischia di deresponsabilizzare gli enti e ignorare un dato di fondo: non sono i giovani a mancare, ma spesso sono le strutture a non riconoscerli, accoglierli o parlare la loro lingua.

Cosa portano di inatteso i nuovi volontari

I nuovi protagonisti dell’impegno civico non portano solo braccia, ma visioni, competenze e linguaggi che interrogano profondamente il modo in cui il Terzo settore è stato pensato finora.

Portano competenze digitali: sanno creare una campagna social in poche ore, aprire una raccolta fondi online, connettere comunità attraverso una diretta Instagram o una mappa interattiva. In molti casi, mettono a disposizione capacità professionali senza pretendere nulla in cambio – se non senso, impatto, riconoscimento.

Portano una domanda di impatto visibile, concreto, misurabile. Non bastano più i “buoni propositi”: vogliono capire in che modo il loro tempo fa la differenza, in termini chiari e in contesti reali. Spesso chiedono più trasparenza, più ascolto, più apertura.

Portano nuovi temi: non solo povertà o assistenza, ma anche diritti, ambiente, giustizia sociale, genere, antirazzismo, sostenibilità climatica. Vogliono sentirsi parte di una trasformazione collettiva, non di una semplice “attività utile”.

Portano tempi diversi: non per tutti il volontariato può essere settimanale, stabile, calendarizzato. Il loro impegno è spesso episodico, ma non per questo meno autentico. Cercano forme agili, progettuali, spesso legate a contesti locali o a eventi emergenti.

Portano nuove posture relazionali: si sentono parte di comunità orizzontali, preferiscono ruoli fluidi e condivisi a quelli gerarchici, si attivano per causa e non per appartenenza. Per questo, spesso agiscono fuori dalle strutture classiche, dando vita a gruppi informali, collettivi, reti ibride.

Non è un volontariato “debole”, ma un volontariato che cambia scala, coordinate e vocabolario. E che, se accolto con intelligenza, può rigenerare energie, connessioni e visioni all’interno del Terzo settore.

Gli ETS sono pronti? Le sfide dell’accoglienza

Di fronte ai nuovi protagonismi dell’impegno civico, molte organizzazioni del Terzo settore si trovano in difficoltà. Abituate a contare su volontari stabili, ruoli definiti e tempi prevedibili, faticano ad accogliere chi si muove con logiche differenti: più fluide, più rapide, più orientate al progetto che all’affiliazione.

Secondo il Rapporto Terzo Settore 2024, quasi il 50% degli ETS riconosce di avere difficoltà a coinvolgere i giovani, e oltre il 40% teme di non riuscire a mantenere un livello adeguato di partecipazione volontaria. Spesso le cause vengono attribuite all’esterno (“mancanza di vocazione nei giovani”), ma è sempre più evidente che le strutture tradizionali faticano a leggere e interpretare i nuovi codici dell’impegno.

Molti ETS non parlano la lingua dei giovani: hanno una presenza digitale debole, comunicano in modo unidirezionale, propongono ruoli scarsamente attrattivi o troppo rigidi. L’aspetto generazionale è centrale: il divario non è solo anagrafico, ma culturale, valoriale, organizzativo.

Eppure, le alternative ci sono. Alcune organizzazioni stanno già sperimentando modelli più agili, che ruotano attorno a nuclei stabili di volontari continuativi e integrano figure più fluide, episodiche, progettuali. Altri ETS investono su ambienti ibridi, capaci di includere attivismo digitale, reti informali, volontariato di prossimità e micro-azioni locali.

Il punto di svolta non è la “conversione totale” a un nuovo modello, ma la capacità di rimanere aperti, di dialogare, di mettere in discussione pratiche consolidate. Perché il volontariato di oggi non cerca semplicemente “posti da occupare”, ma spazi in cui contare.

Accogliere i nuovi volontari significa prima di tutto cambiare sguardo: passare dall’idea di reclutare risorse a quella di attivare potenziali.

Un volontariato in cerca di riconoscimento

I nuovi protagonisti dell’impegno civico ci sono. Esistono, agiscono, trasformano. Ma troppo spesso restano invisibili agli occhi delle organizzazioni più strutturate, perché non entrano nei canoni, non indossano etichette, non chiedono ruoli ma possibilità.

Non è vero che mancano i volontari. Mancano strutture capaci di riconoscerli, ascoltarli, valorizzarli per quello che sono, non per quello che “dovrebbero” essere. Il volontariato non è in crisi: è in trasformazione. E come ogni trasformazione, chiede coraggio. Coraggio di aprire, di cambiare linguaggio, di immaginare nuove forme di appartenenza e di azione. In gioco non c’è solo il futuro del volontariato, ma la sua capacità di restare un motore vivo di democrazia, coesione e giustizia sociale. Per farlo, deve saper accogliere anche ciò che non riconosce subito, scommettere sull’inedito e diventare, a sua volta, un luogo che cambia.

Il volontariato del futuro non è da inventare. È già qui. Serve solo imparare a riconoscerlo.